ザイゴマインプラント の歴史とは?

タグ:EZ4, ZAGA, ZAGAセンター福岡, ザイゴマインプラント, ザイゴマインプラント協会, 即時荷重, 重度歯周病

ザイゴマインプラント の歴史とは?頬骨インプラントの誕生と進化の軌跡

はじめに:ザイゴマインプラントとは?

私のblog読者の方々、手術を受けて頂いた患者さんにはお馴染みのインプラントとなっておりますが、ザイゴマインプラントは、重度の上顎骨吸収(顎の骨が極端にやせてしまった状態)により、従来のインプラント治療が困難または不可能とされる患者さんに対して使用される、特殊なロングタイプのインプラントです。

一般的なインプラントは上顎の歯槽骨に埋入されますが、ザイゴマインプラントは、より強固な骨である「頬骨(Zygomatic bone)」に直接埋入されるという点が最大の特徴です。

「ザイゴマ(Zygoma)」とは解剖学的に“頬骨”を意味し、この骨は上顎骨が著しく吸収されてしまったケースにおいても、通常はほとんど骨吸収の影響を受けずにしっかりと残存しています。

そのため、ザイゴマインプラントは頬骨を利用して高い初期固定力を得ることができ、骨移植などの大きな外科的処置を避けながら、インプラントによる咬合回復が可能になるという利点があります。

本来、インプラント治療が難しいとされていた「骨がない」「骨移植が必要と言われた」といった患者さんにも適応できるこの治療法は、近年ますます注目を集めています。

長年にわたり蓄積された臨床データと技術革新により、安全性と成功率も高まっており、ザイゴマインプラントは現在、重度の無歯顎や難症例に対する新たな選択肢として定着しつつあります。

開発の背景:なぜ生まれたのか?

ザイゴマインプラントが誕生した背景には、重度の上顎骨吸収患者に対する従来の治療法が抱えていた課題がありました。歯の喪失から長い時間が経過すると、上顎の歯槽骨は次第に吸収され、特に前歯部から臼歯部にかけて骨の高さや幅が著しく減少していきます。

このような状態では、通常の長さや太さのインプラントを十分な骨量の中に埋入することができず、治療が困難とされてきました。そのため、従来はこうした症例に対して骨移植や上顎洞挙上術(サイナスリフト)などの補助手術を併用し、インプラントが埋入できる骨の環境を整える必要がありました。

ところが、これらの手術は患者さんの身体的・精神的負担が大きく、術後の腫れや痛み、長期間の治癒を要すること、さらに移植骨が思うように生着しないケースもあるなど、予知性や安全性の面でも課題を抱えていたのです。

こうした現状を打破する新たな治療法として注目されたのが、“骨移植を必要としないインプラント治療”の開発でした。その中で、上顎においても比較的骨吸収の影響を受けにくく、解剖学的に堅固で安定性の高い「頬骨(Zygomatic bone)」を支持基盤として活用するという発想が生まれました。

これが、ザイゴマインプラントの原型となるコンセプトです。

患者の負担を減らし、治療期間を短縮しつつ、確実な咬合回復を実現する。このような臨床的ニーズに応えるかたちで、ザイゴマインプラントの研究・開発が本格的に始まり、1990年代には臨床応用がスタートしました

初期の臨床応用とBrånemark教授の功績

ザイゴマインプラントという革新的な治療法の誕生は、「インプラントの父」として世界的に知られるスウェーデンのPer-Ingvar Brånemark(ペル・イングヴァール・ブローネマルク)教授による卓越した洞察と研究に深く関わっています。Brånemark教授は、1950年代にチタンと骨との結合現象「オッセオインテグレーション(骨結合)」を発見したことで、近代インプラント歯科の礎を築いた人物として知られています。

1990年代初頭、教授は従来のインプラント治療が困難とされる症例——特に、上顎骨の大部分を失った重度欠損患者や、腫瘍切除後の上顎再建患者に対し、より確実かつ負担の少ない治療手段を模索していました。

その中で着目したのが、上顎よりも骨質が良く吸収の影響を受けにくい“頬骨”へのインプラント埋入という新しいアプローチです。

ザイゴマインプラントの最初の臨床応用は、腫瘍切除後に上顎骨の大部分を失った患者への補綴的リハビリテーションとして行われました。このような患者に対して、従来の方法では大規模な骨移植や義歯による対応しかなく、咀嚼機能や審美性の回復には限界がありました。

しかし、ザイゴマインプラントを頬骨に埋入することで、骨移植を行わずに、機能的かつ審美的な固定性補綴の提供が可能となり、患者のQOL(生活の質)を大きく改善したのです。その後の臨床成績においても、ザイゴマインプラントは非常に高い成功率と長期安定性を示し、学会や論文で注目を集めるようになりました。

Brånemark教授のこの革新的な取り組みは、ザイゴマインプラントを「最後の手段」ではなく「有効な第一選択肢の一つ」として位置づけるきっかけとなり、その後の多くの研究者や臨床医による応用と改良へとつながっていきます。

進化するザイゴマインプラント:手術法と設計の変遷

ザイゴマインプラントは、その登場初期から革新的な治療法として高い評価を受けてきましたが、同時に非常に高度な外科技術を必要とする治療法でもありました。

特に初期のザイゴマインプラント手術では、インプラントを頬骨へと正確な角度で埋入する必要があり、狭く複雑な解剖学的構造を避けながら手術を行うには、術者に相当な経験と熟練が求められていました。

インプラント体も長く(30〜60mm)、その埋入には高いリスク管理能力が必要だったため、当初から限られた専門施設でのみ実施されてきました。

しかし、近年では医療機器と技術の進歩により、ザイゴマインプラントはより安全かつ予知性の高い治療法へと進化を遂げています。

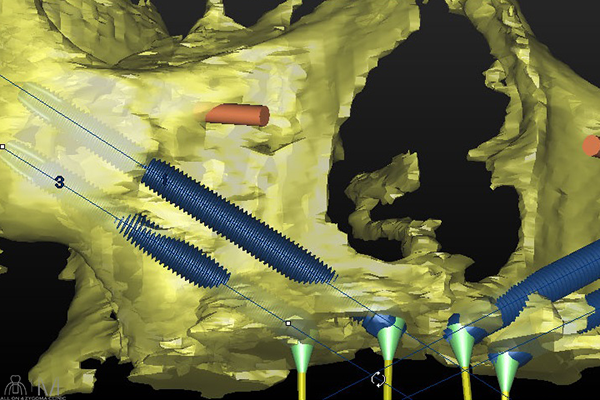

まず大きな変化の一つが、CTやCBCTなどの3D画像診断技術の普及です。

これにより、患者個々の頬骨や上顎の骨構造を術前に立体的に把握し、リスク部位(上顎洞、眼窩下神経、側頭筋など 一部の部位は予測のみ)を正確に認識したうえで、最適な埋入角度や長さを事前にシミュレーションできるようになりました。

さらに、サージカルガイドを用いたナビゲーション手術やデジタルプランニングの導入、CT画像より抽出したデータを基に作成した3D模型も、ザイゴマインプラントの安全性と精度を大幅に向上させました。

これにより、従来はフリーハンドで行われていた埋入手術も、より計画的かつ正確に行えるようになり、術者による技術のバラつきを抑えることが可能になっています。

また、インプラント体そのものの設計も大きく進化しています。

初期のザイゴマインプラントは汎用的な形状でしたが、現在では頬骨の解剖学的カーブに合わせたアングル付きデザインや、表面性状の改良(酸処理やプラズマスプレーによる親水性向上)、ネック部のスレッドやプラットフォーム形状の変更などが行われ、骨との早期結合と長期安定性がより高く期待できる仕様へと最適化されています。

これらの技術革新により、かつては「限られた症例に対する高度な治療」として認識されていたザイゴマインプラントは、現在では適応症の拡大とともに、より多くの患者に提供可能な現実的な治療オプションとなりました。

まさにザイゴマインプラントは、手術技術・設計・デジタル技術の融合によって進化を続けている治療法といえるでしょう。

現代の技術:ZAGAコンセプトの登場

ザイゴマインプラントは、その臨床応用の広がりとともに、手術方法や設計の進化を重ねてきましたが、さらなる飛躍のきっかけとなったのが、「ZAGAコンセプト(Zygoma Anatomy-Guided Approach)」の登場です。

この概念は、従来の“画一的な術式”から、患者ごとの解剖学的な個体差に柔軟に対応する個別化医療へと進化したアプローチであり、現代のザイゴマインプラント治療において不可欠な指針となっています。

従来のザイゴマインプラント手術では、頬骨の外側に向けて一定の角度・位置でインプラントを埋入する手法が中心で、個々の患者の骨形態や軟組織条件には必ずしも十分に対応できていませんでした。

その結果として、術後の合併症(副鼻腔の炎症、頬部の突出感、粘膜の潰瘍など)や、補綴物の審美性・清掃性に課題を残すケースも散見されていました。

ZAGAコンセプトは、こうした問題点を解決するために生まれました。2000年代後半にスペインのDr. Carlos Aparicioらによって提唱されたこのアプローチは、頬骨と上顎の骨解剖のバリエーションを5つのZAGA分類(ZAGA Type 0〜4)に分類し、それぞれに適したインプラント埋入経路と手術デザインを採用するというものです。

このZAGAコンセプトの導入により、術者は患者さんごとの骨形態や軟組織の状態をもとに、最もリスクの少ないルートを選択することが可能となりました。

結果として、術後の腫れや痛みの軽減、上顎洞への侵襲の回避、頬粘膜の健康維持がしやすくなり、審美的・機能的に優れた補綴物の設計が可能になります。

さらに、メンテナンス性や長期安定性の観点からも大きな利点があるため、現在では世界的にこの考え方が標準化されつつあります。

また、ZAGAコンセプトに基づいた専用のインプラント(ZAGA-Flat、ZAGA-Roundなど)も開発されており、骨のタイプや埋入角度に応じた最適な形状・ネックデザインを選択できる点も、従来にはなかった革新と言えるでしょう。

ZAGAコンセプトの普及は、単なる手術技術の進歩にとどまらず、ザイゴマインプラント治療全体を「より安全に、より予測性高く、そしてより患者に優しく」変えていく大きな転換点となりました。

今後の展望:EZ4コンセプトが切り拓く次世代のザイゴマ治療

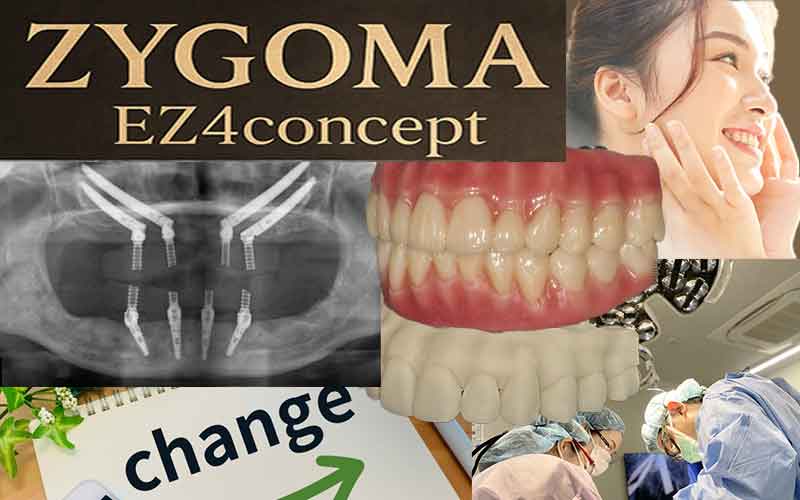

近年、ザイゴマインプラント治療はさらなる進化を遂げており、その象徴とも言えるのが、われわれ(一社)ザイゴマインプラント協会が提唱する「EZ4コンセプト」の登場です。

EZ4 コンセプト

| 1. 4本だけのインプラント |

| 2. 4種類のインプラント |

| 3. 最短40分の即時再建 |

| 4. 最短4日の本歯製作 |

これは、4本のみのインプラントで即時荷重と審美性を両立させる革新的な治療設計であり、顎顔面エリアの総インプラント治療を「より的確に・より容易に・より迅速に・より普遍的に」することを目指し、多くの患者さんにとって現実的な選択肢とすることを目的としています。

このコンセプトでは、症例に応じて以下の4種類のインプラント(ノーマルインプラント・ザイゴマインプラント・プテリゴイドインプラント・レイマスインプラント)を柔軟に組み合わせることで、重度の骨吸収がある上顎にも対応可能となります。これにより、骨移植を行わずに固定式の歯を提供できる確率が飛躍的に向上しています。

さらに、最短40分でのインプラント手術完了(即時再建)や、術後わずか4日で本歯(最終補綴物)を提供できるスピードも、EZ4コンセプトの大きな魅力です。

これは、デジタルスキャンやCAD/CAM技術の発展、精密な治療計画によって実現可能となったもので、従来の「時間がかかる、腫れる、怖い」というインプラント治療のイメージを根本から覆す要素でもあります。

今後は、このような最小限のインプラント本数で最大限の効果を引き出す設計思想が、ザイゴマインプラント治療の主流となっていくことが予想されます。

また、患者にとって負担が少なく、結果の予測性が高いこの手法は、高齢者や全身疾患を抱える患者にも適応しやすく、さらなる治療対象の拡大につながるでしょう。

「EZ4」という名の通り、Exactly, Easily, Efficiently, Eternally を兼ね備えたこのコンセプトは、ザイゴマインプラントの未来をより明るく、より身近なものへと導く新たなスタンダードにすることを目指していきます。

最後までお読みいただきありがとうございました。今回は「ザイゴマインプラント の歴史とは?」をテーマに記事を書きました。歯の深刻な悩みをお持ちの方に向けて記事を書いていますが、疑問は解決しましたでしょうか? 皆様のインプラントに関する不安を少しでも軽減できる情報を提供できればと考えています。

本ブログは「双方向」であることをモットーとしています。本ブログ読者からのインプラント、All-on-4、ザイゴマインプラントに関するフィードバックやご質問に、できる限り筆者が記事を書いたり、個別返答でお悩みにお答えすることができます。

※本ブログはインプラント・ザイゴマインプラント専門のブログとなりますのでご了承ください。

著者紹介

大多和 徳人

おおたわ歯科医院

オールオン4 ザイゴマクリニック

院長 歯学博士

専門分野

重度歯周病 / ザイゴマインプラント

学歴・職歴

- 九州大学歯学部歯学科卒業

- 九州大学大学院顔面口腔外科卒

- 九州大学病院デンタルマキシロフェイシャルセンター勤務

- 大分岡病院顎顔面外科マキシロフェイシャルユニット勤務

- ALLON4 ZYGOMA CLINIC開設

所属学会

- 日本口腔外科学会所属 認定医

- 顎顔面インプラント学会所属

- ICOI(国際インプラント学会)所属 認定医

- All-on-4 ザイゴマインプラント協会 理事

- Study Group of the Edentulous Solutions 理事

- ZAGA CENTERS所属 認定専門医

専門

- オールオンフォーザイゴマインプラント

- 九州大学総長賞受賞

(テーマ: 3Dプリンターによる三次元骨再生) - 博士号取得

(テーマ: カスタムメードチタンメッシュでの骨再生) - 国際特許取得

(主題: All-on-4 のための三次元スキャンボディの開発)

※詳しいご相談はこちらのフォームから承っております。